はじめての寄付のやり方完全ガイド!~失敗しない寄付先の選び方も

私にもできること

公開日

最終更新日

食料配布の様子「ガザ人道危機対応支援」 ©CCP

1 はじめての寄付のやり方

ネットニュースやテレビなどで毎日のように自然災害や、紛争のニュースなどが流れてきていますね。そんなニュースを目にして「自分でも何かできることはないかしら?」「寄付ってどうやるの?」と感じている方もきっと多いはずです。

でも、いざはじめて寄付をするとなると「どうやればいいの?」「どこに寄付すれば安心?」と迷ってしまいますよね。方法も仕組みもさまざまで、つい後回しにしてしまう方も少なくないでしょう。

そこでこのコラムでは、寄付初心者の方に向けて、寄付の始め方から寄付先の選び方、税制の仕組みまでをわかりやすく解説します。これを読めば、安心して自分に合った寄付の第一歩を踏み出せるはずです。

1.1 寄付で応援したい人や活動を選ぶ

寄付とは、自身の意思で金銭や物品などを公共・公益事業や非営利団体などに提供することです。たとえば、国際協力NGOやNPO法人、医療機関、教育機関など、支援を必要とする団体へ協力する目的で行われます。

まずは、自分自身が、寄付によってどのような人・どのような活動を応援したいのか考えることが大切です。

多くのNGOやNPO、教育機関などでは、一般の方からの寄付を受け付けています。しかし、災害支援や難民支援、子ども支援など、活動内容はそれぞれの団体で異なるものです。

寄付先は、サポートしたい人や団体の活動を考えることで、ある程度絞り込めます。寄付を考えるきっかけとなった社会的問題や自己体験を思い返してみると、自分が何を望んでいるのか、どんな社会になってほしいと思っているのか、整理しやすくなるためおすすめです。

1.2 寄付する団体を選ぶ

応援したい分野が決まったら、実際に寄付できる団体を検索エンジンなどで調べてみましょう。

たとえば、「災害 寄付」「貧困 寄付」「能登 支援」など、分野や寄付したい地域名をいれて検索すると、活動内容がわかる団体のサイトがヒットします。今はAI検索もあるので、ヒットしたものの中から気になる団体を検索してみるのもおすすめです。

それぞれの団体のホームページで、活動目的や実績を確認し、「共感できる」「信頼できる」と感じる団体を選ぶとよいでしょう。

1.3 ホームページや窓口から寄付する

寄付先が決まったら、団体のホームページ内の案内に沿って手続きをしましょう。

多くの団体では、ホームページ上で、クレジットカードなどで寄付を完了することができます。

そのほかにも、銀行や郵便振込み、コンビニ決済、昨今ではPayPayなどで寄付できることもあるので、自分にあった寄付方法で手続きするとよいでしょう。

なお、匿名での寄付が可能な団体も多いですが、その場合は名前や住所などの情報がないため、領収書などが受け取れない点に留意しておきましょう。

2 寄付先選びで失敗しないための注意点

寄付は善意の行動ですが、寄付先の選び方を間違えると、希望通りに支援が届かない場合もあります。ここでは、信頼できる寄付先を見極めるために押さえておきたいポイントをご紹介します。

2.1 信頼できる寄付先の選び方

① 定期的に活動報告がなされているか

寄付をする際は、寄付金がどのように使われているのか、きちんと報告している団体を選ぶことが大切です。

今の時代、ホームページやSNSなどを通じて、活動の様子や支援の成果、会計報告などを定期的に発信することが可能です。それらのツールを活用し、定期的に活動報告をしている団体は透明性が高いといえます。

中には、寄付を募っていても活動実績がほとんど確認できない団体もあるため、まずはホームページや、SNSを確認し、日ごろから活動報告がなされているか確認するとよいでしょう。何年も情報が更新されていなかったり、古い情報ばかり残っていたりする場合には、注意が必要です。

継続的に情報を公開している団体を選ぶことで、安心して支援につなげることができるでしょう。

② 法人格を持っているかどうか

信頼性を判断するうえで、法人格を有しているかどうかも一つのポイントです。

法人格を取得するには所定の手続きを経て登記が必要で、個人が運営する活動団体や任意団体と比べて、社会的な信用が高まります。

中でも「認定NPO法人」は、国の厳しい基準を満たし、公益性の高い活動を行っていると認められた団体です(全国で約1,300団体のみ・2025年時点)

こうした正式な認可を受けた団体を選ぶことで、より安心して寄付ができます。

もちろん、法人格を持っていなくともしっかりとした活動を行っている団体もありますが、はじめての寄付で不安な場合や、寄付先を迷った場合には、こうした観点で寄付先を選んでみるとよいでしょう。

③ 寄付後に届く報告書やニュースレターでの確認

寄付をした後に、どのようなフォローがあるかも、信頼できる団体を見極めるポイントの一つです。

領収書とともに、活動報告やニュースレターを郵送やメールで届けてくれる団体であれば、寄付者とのつながりを大切にしていることが伝わってきます。自分の寄付が、どんな人や地域の役に立っているのかを知ることで、支援の実感や納得感も高まりますね。

団体によっては、寄付の際に「報告書を希望する/しない」など、報告の受け取り方法を選べる仕組みを設けている場合もあります。報告を受け取りたい場合は、申込画面などで希望を出し忘れないようにしましょう。

そうした報告を直接受け取らない場合でも、年次報告書や活動報告のレポートなどはホームページで公開されているので、確認してみましょう。

④イベントなどでスタッフと話す機会があるか

団体への理解を深めるには、スタッフと直接会って話ができる機会があるかも大切です。

説明会やイベント、報告会、国際協力フェアへの出展などを通じて、活動内容をオープンに共有している団体は、信頼性が高い傾向にあります。昨今では、実際に足を運ばなくても、オンラインなどでも気軽に説明を聞ける機会も増えてきました。

スタッフから説明を受けたり、現場の声や団体の思い、目指していることを聞くことで、自分の寄付がどのような人や場所に届くのか、具体的にイメージできるようになります。こうした対話の場を大切にしている団体を選ぶと、より納得感のある寄付ができるでしょう。

⑤メディア出演の実績があるか

テレビ、新聞、雑誌、Webメディアなどで紹介された実績がある団体は、世間から一定の信頼や評価を受けていると考えられます。

特集記事や専門メディアでの掲載などがあれば、その団体が社会課題にしっかり向き合っており、その活動の成果が第三者によって一定の評価を得ている証拠になるでしょう。このような外部からの評価も、寄付先を選ぶうえでの参考になります。

2.2 寄付金の使い道を確認する

せっかくの寄付が、自分の意図とは異なる形で使われてしまうのは避けたいものです。

寄付先の団体が、寄付金の具体的な使途を明示しているかを確認しましょう。信頼できる団体は、事業報告書や会計報告書を通じて活動内容とお金の使い道を公開しています。透明性の高い団体を選ぶことで、安心して寄付を託すことができます。

① 寄付のページでの使途の明示

まずは、団体のホームページや寄付ページをチェックしてみましょう。

「どのような活動に使われるのか」「何に優先的に充てられるのか」など、寄付金の使途を明示している団体は信頼度が高まります。

さまざまな地域での支援活動を行っている場合には、それぞれの活動について説明されているページが用意されていることもあります。支援内容が具体的に記されていると、寄付のイメージも湧きやすくなります。

ただし、たとえば緊急支援を行う団体などは、その現場の状況によって、現地のニーズにこたえるために、活動内容を柔軟に変更することもあります。それらを理解したうえで、どんな人々のために、どんな支援に活用されるのかを確認しておくとよいでしょう。

② 年次報告書などでの使途の公表

団体がどのようにお金を使っているかを確認するには、年次報告書・収支報告書をチェックするのがおすすめです。

信頼できる団体は、寄付金をどの分野や地域に、どの程度配分しているかを報告書で明確にしています。たとえば、緊急支援・教育・医療など、分野別に使途や割合を示している団体であれば、資金がどのように使われているかを把握しやすくなります。

特に、「活動費」と「管理費」「人件費」などの内訳がわかれていると、運営の透明性が見えてきます。

③ 外部機関の監査を受けているか?

さらに安心して寄付したい方は、その団体が外部の監査や第三者評価を受けているかも確認するとよいでしょう。

たとえば、会計監査人による監査や、ガバナンスや事業評価を専門機関がチェックしている団体は、客観的な基準に基づいて運営されています。こうした外部の目が入っていることで、より高い透明性と信頼性が確保されています。

年次報告書・事業報告書・会計報告書

2.3 寄付の安全性と管理費の割合を確認する

インターネットで寄付を行う際には、安全性や管理費などについても確認しておきたいところです。

まず、個人情報の取り扱いについて明記されているかをチェックしましょう。プライバシーポリシーがきちんと整備されている団体は、情報管理に配慮しているといえます。

また、寄付したお金のうち、どれくらいが実際の支援活動に使われるのかも大切なポイントです。

団体によって、支援現場に直接届く「直接費」のほかに、運営や事務作業にかかる「間接費(管理費)」の割合が異なります。

こうした管理費は、人件費や管理費は一見すると“無駄”に見られがちですが、質の高い支援を継続的に届けるために不可欠な経費です。重要なのは、こうした費用の内訳や割合を団体が明確に公開しているかどうかです。

何パーセントかだけで判断するのではなく、その使途や説明が透明であるかを確認することが、信頼できる寄付先を見極める鍵になります。「寄付金等取扱規約」などが公開されている場合が多いので、確認してみましょう。

2.4 寄付金控除の対象か確認する

寄付は、思いを届けるだけでなく、税制面で優遇される場合もあります。

たとえば、認定NPO法人や公益財団法人など、一定の条件を満たした団体への寄付は、所得税や住民税の控除の対象になります。団体のホームページなどで、「寄付金控除の対象団体である」ことが明記されているかもチェックしておくと安心です。

税制優遇を受けたい場合は、寄付前にこうした情報を確認しておくことをおすすめします。

※控除の詳細については、「5. 寄付金控除について知っておきたいこと」でご紹介します。

3 個人向けの寄付方法6選

一言で「寄付」といっても、方法は一つではありません。ここでは、代表的な方法をご紹介します。

3.1 お金で寄付する

団体の活動を支えることができる一番シンプルな方法です。

- その都度寄付する

関心のある地域やテーマ、特定の災害支援などに、自分のタイミングで寄付できます。

はじめて団体を知った場合には、一度寄付をしてみて、きちんと報告がくるのか見てみるのもよいでしょう。

団体によっては、「報告書を受け取りたいかどうか」を選べることがあります。報告を受け取りたいときは、チェックを忘れないようにしましょう。申し込む前に、その項目があるかどうかを確認しておくと安心です。 - 月額寄付(マンスリーサポーター、継続寄付)

毎月定額を継続的に支援する仕組で、団体の活動を根本から支えることができます。「マンスリーサポーター」などの名称でメニューを用意している団体が多いので、チェックしてみるとよいでしょう。

多くの団体が月1,000円程度から受け付けており、無理のない範囲で始めることができます。

自動引き落としのため、一度登録すると手続きなく寄付できることをメリットに感じて登録する方もいます。

マンスリー寄付は、団体にとって非常にありがたい支援のかたちです。安定した活動資金となることで、突発的な支援だけでなく、長期的なプロジェクトや支援体制の拡充につながります。

3.2 募金箱、ポイントやマイルで寄付する

団体によっては、電子決済サービスやカード会社と連携し、貯めたポイントやマイルなどを寄付に使える団体も増えています。現金を使わずに支援できるため、心理的ハードルが低く、無理のない寄付方法として注目されています。

「使い道に困っていたポイントを社会のために役立てたい」と考える方におすすめです。

また、コンビニやショップ、飲食店などに募金箱を設置している場合もあります。

余った小銭やおつりなどで手軽に寄付することができます。

3.3 ふるさと納税を活用する

ふるさと納税を通じて、社会課題に取り組む団体を応援することができます。

返礼品つきのプロジェクトもある一方で、最近では「返礼品なし」で活動支援を目的とした寄付型も増えています。

直接寄付よりも税制面での優遇が大きいため、支援と節税を両立できる方法として注目されています。

3.4 外部サイトやクラウドファンディングを活用する

団体のホームページで寄付する以外にも、外部サイトやクラウドファンディングサイトから寄付する方法もあります。

大手のサイトでは審査を経て掲載されている場合もありますが、念のため団体名で検索し、団体のホームページなどで活動実績を確認しておくと安心です。

外部サイトによっては手数料が発生する場合もあるので、利用前に確認しておきましょう。

3.5 物品で寄付する

団体によっては、はがきや切手、ブランド品などを寄付できる場合があります。

ただし、換金性の高い物品のみ受け付けているところや、物品の寄付自体を行っていない団体もあるため、事前にホームページなどで確認し、必要に応じて問い合わせてみると安心です。

また、支援物資については、多くの団体では現地での調達を基本としています。

これは、現地経済への影響や輸送コスト、環境への配慮などを踏まえた対応であり、支援をより効果的に行うための工夫でもあります。物品の寄付を検討される際は、まず団体の方針を確認してみてください。

3.6 遺贈や相続財産で寄付する

「自分の思いを未来に残したい」という気持ちから、遺言に希望する団体への寄付を記す方も増えています。

遺贈寄付を受けいれる団体も増えているので、ホームページなどで確認するとよいでしょう。

遺贈は将来の寄付になるため、どのように使われるのか、希望に沿った支援ができるかなどを、団体の担当者とあらかじめ話しておくと安心です。大切なご寄付だからこそ、納得のいくかたちで未来に託せるよう、事前の相談をおすすめします。

緊急支援を世界に届けるパートナーになりませんか? JPFへの寄付の種類

4 企業向けの寄付方法5選

企業が社会貢献活動の一環として行える寄付にはさまざまな形があります。

ここでは、代表的な5つの寄付方法をご紹介します。

4.1 お金で寄付・スポンサーとしての寄付

企業として最も取り組みやすいのが金銭による支援です。

- 賛助会員・スポンサーとしての寄付

継続的な支援として「賛助会員」や「スポンサー」になる方法で、1口5万円や10万円など金額は団体によって異なります。少額から始められるケースもあるため、活動の趣旨に賛同できる場合CSR(企業の社会的責任)の観点からも効果的でしょう。近年、企業のESGレポートなどで、NGOの賛助会員であることを記載する企業も増えてきました。 - その都度寄付する

特定の地域への災害支援や、発災に備えた平時からの支援、活動全般の支援など、企業の意向に合わせた寄付が可能です。金額や寄付の頻度は柔軟に選べるため、CSR活動として導入しやすいのが特徴です。

認定NPO法人や公益財団法人など、一定の条件を満たした団体への寄付や会費は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができ、金銭を拠出した企業も税制の優遇措置を受けることが可能です。

4.2 社員募金、マッチングギフト

災害などが起きた際などに、企業からの呼びかけ、社員が有志で寄付する方法です。社員参加型のCSR活動として、継続的に取り組みやすいのが特徴です。団体によっては、企業による社員募金用のプラットフォームを持っている団体もあるので、問い合わせてみるとよいでしょう。

また、社内で募金活動を行い、企業がその金額に同額または一定割合を上乗せして寄付する「マッチングギフト制度」を導入する企業が増えています。社員の社会貢献意識を高めるとともに、社内の一体感づくりにもつながります。

4.3 企業のサービスを使った寄付

自社の製品やサービスを活用し、支援団体へ無償または割引価格での提供および貸与する方法です。たとえば、ITサービスの無償提供や広告枠の提供、支援現場で必要される機材の貸出など、企業の強みをいかした社会貢献が可能です。事業の延長線上で、自社の強みをいかし、かつ自然な形で取り組める点も魅力的です。

4.4 募金協力、売上と連動した寄付

商品の売上の一部を寄付するなど、日常の事業活動と連動して支援を行う方法です。店頭やオンラインでの寄付よびかけとあわせるなど、自社の顧客と一緒に社会貢献に取り組むことができます。利益が社会に還元されるような製品を積極的に購入する消費者も増加してきており、企業のブランディングにもつながります。

通常の企業としての活動の延長で社会貢献できるという点で、企業の担当者として踏み出しやすいのではないでしょうか。

4.5 物品の提供

被災者が必要としている食品や生活用品等を支援団体へ提供する方法です。

個人からの物品寄付を受け付けていない団体でも、企業からのまとまった提供であれば受け入れられる場合があります。

団体の活動場所やニーズによっては、受け入れが難しいことも理解したうえで、一度団体に相談してみるとよいでしょう。

また、多くの場合、物資を提供する企業には、輸送コストの負担や、輸送の調整に関する協力が求められます。

あなたの企業・団体だからこそできる方法で支援

5 確定申告での寄付金控除を受けるには?(個人の方向け)

5.1寄付金控除とは?

「寄付金控除」とは、寄付を通じた社会貢献をしながら、所得税や住民税の負担を軽くすることができる税制優遇の制度のことです。

確定申告を行うことで、税金が戻ってくる(または減額される)場合があります。

5.2 寄付金控除の対象団体

寄付すればどの団体でも控除が受けられるわけではありません。

国が認めた「対象団体」への寄付のみ、控除の対象になります。詳細は国税庁のホームページから確認できます。

【主な対象団体の例】

- 国・地方公共団体

- 認定NPO法人

- 公益社団法人・公益財団法人

- 学校法人・社会福祉法人 など

5.3 寄付金控除の種類

個人の所得税の控除は「税額控除方式」と「所得控除方式」の2つから、有利な方を選択することができます。

多くの場合は、「税額控除」を選択することでより大きな金額の控除が受けられます。

ただし、申告者の所得、寄付額によっては「所得控除」が有利な場合もあるため、詳しくは最寄りの税務署に相談するのがおすすめです。

- 所得税

個人の所得税の控除は「税額控除方式」と「所得控除方式」の2つから、有利な方を選択することができます。

多くの場合は、「税額控除」を選択することでより大きな金額の控除が受けられます。

ただし、申告者の所得、寄付額によっては「所得控除」が有利な場合もあるため、詳しくは最寄りの税務署に相談するのがおすすめです。 - 住民税

お住まいの自治体が条例でジャパン・プラットフォーム(JPF)への寄付金を寄付金控除の対象に指定している場合、確定申告を行うことにより個人住民税の控除を受けることができます。

控除割合は最大で、寄付金額から2,000円を引いた額の10%(都道府県民税4%、市町村住民税6%)です。

東京都では、JPFへのご寄付は都道府県民税の控除の対象です。

それ以外の都道府県・市区町村において、住民税の控除の対象となるかは、各自治体にお問い合わせください。

5.4 実際にいくら控除されるの?

多くの方が使われる、税額控除の例を見てみます。

まず注意したいのは、控除される金額は、「2,000円を超える部分」であるということです。

つまり、寄付金控除を受けるには、前提として、対象団体に年間2,000円を超える寄付が必要です。では、例を見てみましょう。

例1:1回だけ寄付した場合(税額控除)

●10,000円を認定NPO法人に寄付→ 税額控除を選択

控除額:(10,000円 − 2,000円) × 40% = 3,200円(所得税から控除)

例2:毎月寄付している場合(税額控除)

●毎月3,000円 × 12カ月 = 36,000円を寄付 → 税額控除を選択

控除額:(36,000円 − 2,000円) × 40% = 13,600円(所得税から控除)

さらに、住民税の控除対象となっている場合は…

さらに最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)が控除されます。ご自身の寄付が住民税控除の対象になるかどうかは、自治体によって異なりますので、ご自身で税務署に確認するとよいでしょう。

5.5 寄付金控除を受けるために必要な手順

必要なステップをまとめてみます。①~③の3ステップで簡単に寄付金控除を受けることができます。

- 認定NPO法人等の「寄付金控除」対象団体へ寄付すること(→5.2)

- 団体から寄付金受領証明書を発行してもらう

対象団体へ寄付したことを証明する寄付金受領証明書(領収書)を受け取りましょう。ホームページから寄付を申し込む際は、領収書の要否を選択できることが多いです。

手続きの関係上、再発行には対応していないことが多いため、大切に保管しておきましょう。 - 確定申告で、寄付金受領証明書を提出する

毎年2月中旬〜3月中旬に確定申告を行います。

対象となるのは、その年の前年1月1日〜12月31日に寄付を「受領」した分です。

5年以内であれば、過去の寄付もさかのぼって申告可能です。

※注意点:

12月に寄付しても、入金確認が1月以降になると翌年扱いとなります。

寄付先団体の「受領日(領収書の日付)」によって控除の年が決まるため、気になる場合には事前に確認しましょう。

寄付金控除について:個人からのご寄付の場合

6 はじめての寄付に関するよくある疑問

6.1 はじめて寄付するときに気をつけるポイントは?

まずは、信頼できる団体かどうかを見極めることが大切です。

ホームページやSNSで活動報告や会計情報を定期的に公開しているか、認定NPO法人などの法人格を持っているかなどを確認しましょう。

→詳細は、こちら

6.2 個人でも寄付金控除を受けられる?

はい、個人でも控除は受けられます。

控除対象となる団体に寄付し、団体から受領した「寄付金受領証明書」を確定申告で提出することで、所得税や住民税の軽減が受けられます。

→詳細は、こちら

ただし、団体のホームページからの寄付では領収書が発行されても、特定のクラウドファンディングなどでは領収書の発行対象外となることもあるため、事前にホームページや担当者に問い合わせることが必要です。

6.3 少額でも寄付できる?

団体によって異なりますが、少額から寄付を受け付けているケースが多く、ポイントなどを活用した寄付が可能な団体もあります。

自分に合った無理のない方法で社会貢献を続けることで、少額でも一人ひとりの思いが集まり、大きな支援につながることが期待されます。

6.4 寄付金の使い道は確認できる?

多くの団体では、寄付ページ上や申し込みフォームなどで、特定の支援活動への寄付、活動全般への寄付など、自分の希望に沿ったメニューを選ぶことができます。

また、寄付の使い道や活動報告がホームページに公開されていることが一般的です。年次報告書や収支報告書などを確認することで、寄付がどのように使われているかを知ることができるので、チェックしてみるとよいでしょう。

→2.2を確認

6.5 災害時に寄付するにはどうすればいい?

災害発生時は、信頼できる団体が迅速に寄付の受付を開始することが多いため、まずは公式ホームページやSNSで最新情報を確認しましょう。

検索エンジンやSNSで、「地域名 寄付」などと検索すると、情報が出てくる場合が多いです。

寄付の使い道が示されているか、被災地のニーズに即した支援かどうかも確認のポイントです。

災害発生時には多くの情報が錯綜しますが、冷静に寄付先を選ぶことが、確実に支援を届けることにつながります。

7 ジャパン・プラットフォームへの寄付(いま、あなたにできる支援は?)

社会課題への関心が高まるなか、寄付は、想いを行動に変える方法のひとつです。

世界では、災害支援、人道危機、教育支援、環境保護など、さまざまな課題に取り組む団体が活動しており、寄付はそれらの活動を支える重要な財源です。

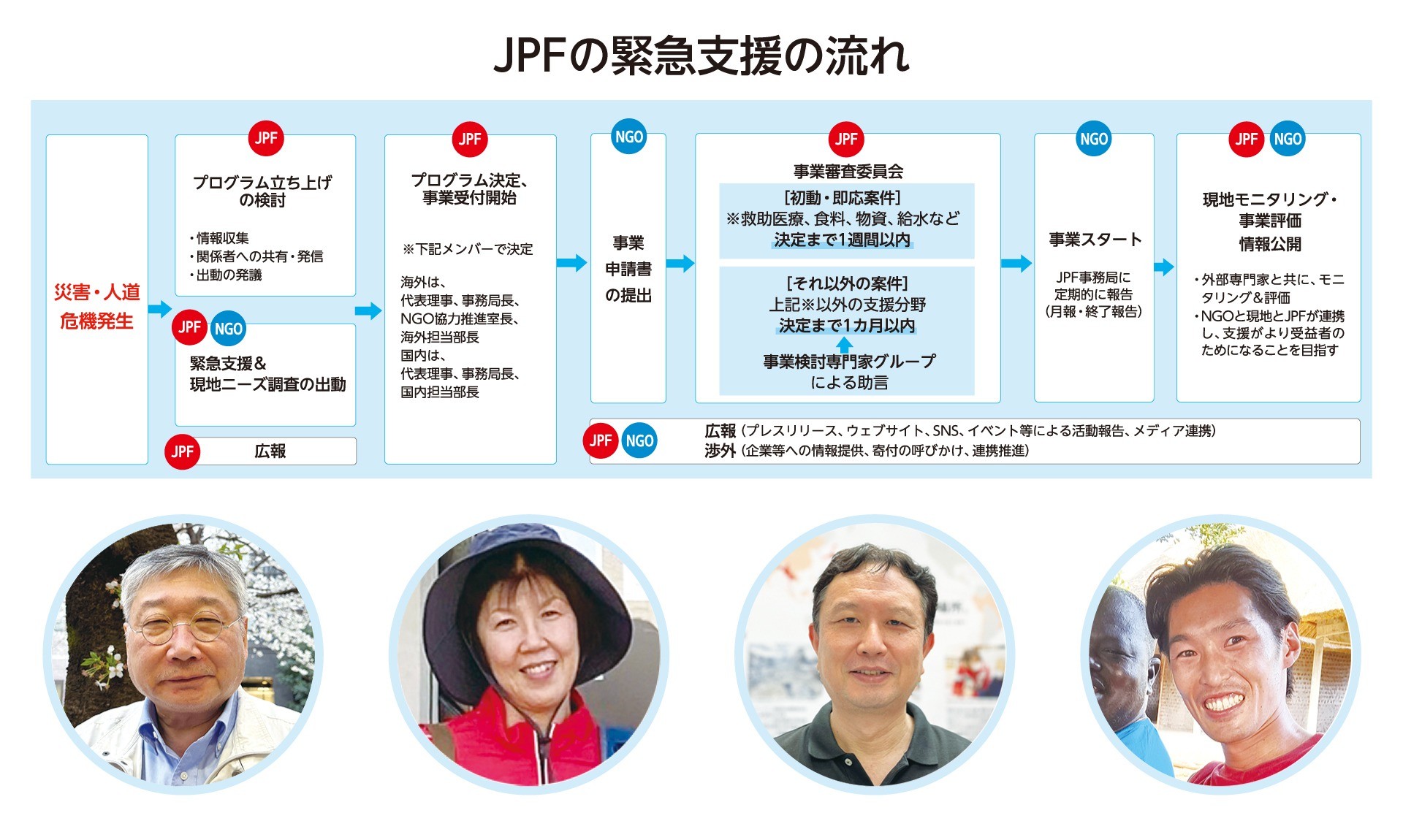

私たちJPFは、国内外の緊急支援を専門とするNGOとして、多くの支援団体と連携し、災害や紛争などで困難な状況にある人々へ、迅速かつ的確な支援を届けています。多くの専門性を持つ団体がいることで、現地のニーズに沿った支援を届けることができることが特徴です。

災害や国際協力に貢献したいけど、「寄付先を迷っている」「どこに寄付したらよいかわからない」そんな方におすすめの寄付先です。

また、JPFは認定NPO法人のため、寄付に対して税制優遇(寄付金控除)を受けることができるほか、

東京都千代田区のふるさと納税制度にも認定されており、通常の寄付よりも大きな控除を受けることが可能です。(2025年度、一部寄付メニューに限ります)。

「できることから始めたい」「信頼できる寄付先を探している」そんな想いがある方へ。

まずは、自分に合った方法で、参加できる方法を考えてみませんか?