もしも水害にあったら~万が一に備えた情報取集を~

災害に備えるには

公開日

最終更新日

「2023年7月豪雨被災者支援」 浸水して使用できなくなった家財を家から出せなかったり、ゴミが家の周りに山積みに 🄫AAR Japan

もし水害によって被災したら?

近年、7月上旬~10月頃に日本各地で大きな水害が頻発し、多くの方々が被災されています。

ひとたび被災すると避難生活を余儀なくされ、不安や孤独で心や体が疲弊してしまうこともあります。

あなたも被災してしまう可能性があることを考えたことはありますか?

過去の水害事例から学び、もしものときに備えましょう。

普段から心がけておきたいこと

被災した場合、避難所や在宅避難を続けるか、遠方の親戚や別の場所に避難するなど生活再建するまでの間、それぞれの事情によって避難生活が始まります。

被災した際に覚えておきたいポイント

- 周りの支援従事者に助けを求めること

- 自身が思う以上に疲労が溜まってしまうため、心や体の回復に努めること

- 罹災証明の発行などの必要な手続き

- 浸水した家屋や家財の片付けは特に支援従事者やボランティアの力を借りること

上記のポイントを中心に、

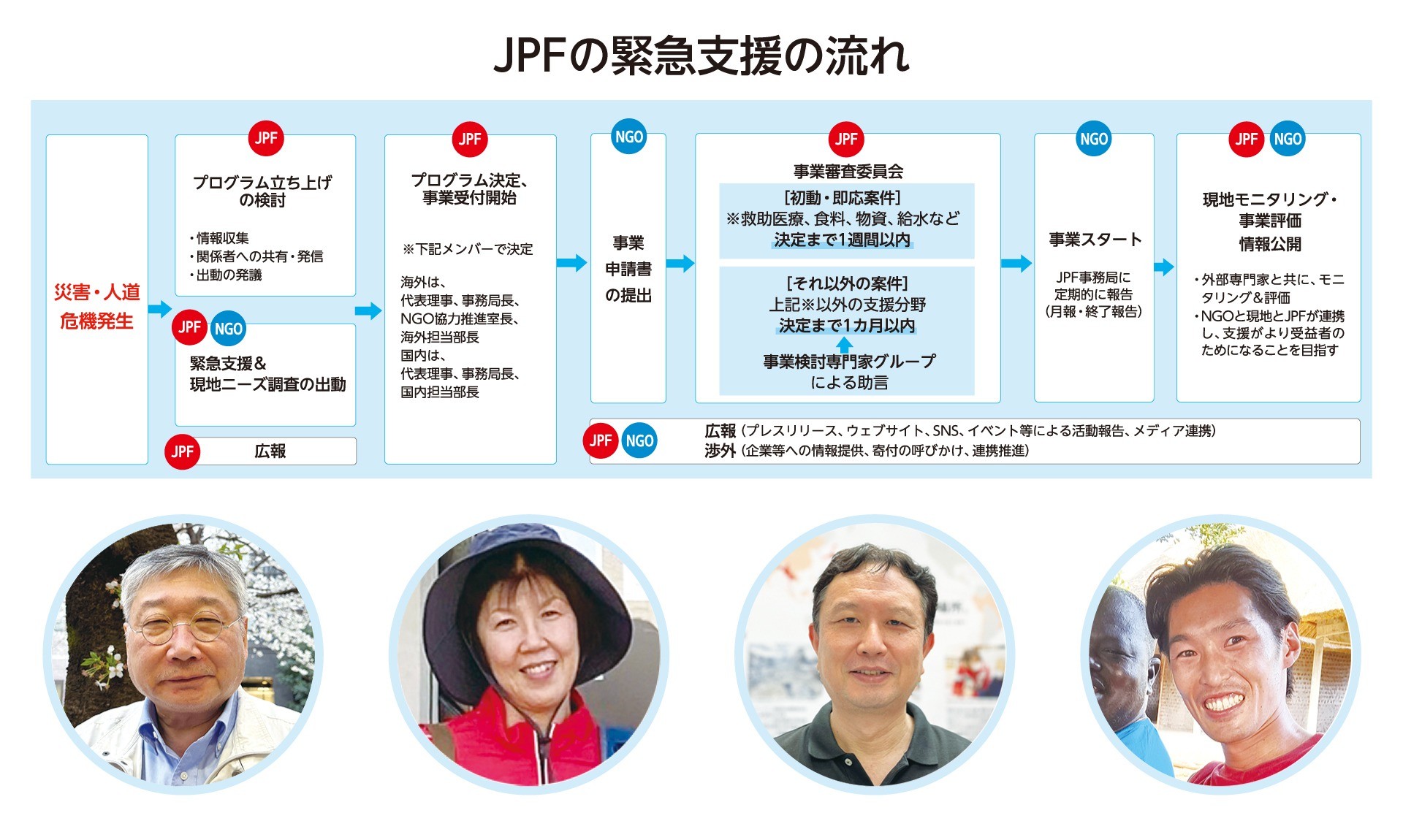

ジャパン・プラットフォーム(JPF)はこれまでさまざまな支援を行ってきました。

JPFのこれまでの水害支援事例

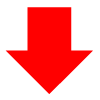

事例①:熊本県天草市、石川県金沢市などに送風機を支援

被災した家屋の修繕要否調査と送風機の貸出し

活動団体:Vネット(Vnet)

北陸および九州における豪雨被害(緊急支援・現地ニーズ調査)

2025年8月の豪雨による被害に対し、迅速な支援を行いました。家屋への浸水は、放置するとカビの発生などによる健康被害などを引き起こすことがあります。

被災された方によると、30分くらいの間にあっという間に浸水。畳を外すのがやっとだったそうです。

送風機は、市役所やボランティアセンターで職員の方々に向けて設置方法なども説明しました。

床上浸水したお宅/熊本県天草市/2025.08.15 🄫JPF

送風機を使って床下を乾燥させる作業の様子。

被災住宅のキッチンから送風機を設置/石川県金沢市/2025.08.17 ©JPF

事例②:石川県珠洲市で、地域住民の交流拠点を提供

居場所サロン「ゆっくりしていかしけー」

活動団体:日本インターナショナル・サポート・プログラム(JISP)

能登半島災害支援(地震・豪雨)

2024年9月の水害直後はかなり地域も混乱し、度重なる災害に気持ちが落ち込んでいる方も多くいらっしゃいました。仮設住宅や在宅避難を続ける方々を対象に食事会やお茶会などを開催。特に高齢の方々は一人でこもりがちになるので、食事をしながら体験を話し合い、気持ちを吐き出せる場所が大切です。

イベント参加者で記念撮影の様子。

この日は赤ちゃんからお年寄りまで参加/珠洲市/2024.12.16 ©JPF

事例③:秋田県で炊き出し支援

特に支援が必要な世帯へお弁当を届ける

活動団体:難民を助ける会(AAR Japan)(AAR)

2023年7月豪雨被災者支援

炊き出しの支援や、特に支援が必要な世帯を支援につなげるための現状調査をしました。

被災された家を一軒ずつ訪問し、お弁当や生活再建のガイドブックなどをお渡しし情報共有も行いました。

秋田市楢山地区で炊き出しの支援

©AAR

事例④:避難所で、相談しやすい環境づくり

不安などから体調をくずしやすい被災者の方々を訪問

活動団体:災害人道医療支援会(HuMA)

令和元年台風被災者支援(台風15号、台風19号)

被災地での避難生活では、もともと持病のある方などは悪化したり、急に症状が出る怖れもあります。

医師や看護師が避難所への巡回を行い、相談しやすい環境づくりを行いました。

避難所での巡回診療の様子

©HuMA

事例⑤:千葉県鋸南町でブルーシート張り

被災家屋の応急処置だけでなく支援の担い手を育成する講習も開催

活動団体:ピースボート災害支援センター(PBV)

令和元年台風被災者支援(台風15号、台風19号)

被害後も続いた大雨により多数の家屋で雨漏りやカビが発生する中、ブルーシートでの応急処置を進めました。また、過去の災害対応の経験をもとに、耐久性を持つ「防水シート張り」の工法を取りまとめ、地元の担い手を育成して持続的に対応できる方策を編み出しました。

ブルーシートを張る作業の様子。

©PBV

©PBV

©PBVお役立ち情報

ぜひご覧ください。

※web公開中 「震つな 水害ツール 」で検索!

https://shintsuna.org/tools/ (2025年8月22日アクセス)

このコラムの関連URL

- 北陸・九州豪雨被害 緊急支援・現地ニーズ調査を開始:北陸および九州における豪雨被害

- 能登豪雨 10/21開催 「能登豪雨1ヵ月:現地からの報告」

- JPF支援事例プログラム 能登半島災害支援(地震・豪雨)